【最新版】遺言執行者の権限強化(特定財産承継遺言)|相続法の改正

今回は、40年ぶりの相続法改正のテーマの中から遺言執行者に関するものを取り上げます。遺言執行者とはあまり聞きなじみがないかもしれません。そこで、そもそも遺言執行者とは相続が発生したときに何をする人なのか、キホンから解説します。

また、今回の相続法の改正で、遺言執行者に登記申請の権利や、預貯金の払戻が認められるなど、その権限が強化されました。さらに、遺言の執行を相続人が妨害したときの効果についても新たな規定が置かれました。この点についても解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現化するために必要な手続きを行う権限を有する者です。

そもそも遺言書に書いた内容の効力は、遺言者の死亡と同時に生じます。しかしその時点では遺言者は死亡していますから、遺言の内容を自ら実現することはできません。そこで遺言執行者は遺言者に代わって遺言の内容を実現させる職務を行うのです。

例えば、遺言書の中で「自宅を○○に相続させる」と書いてあっても、現実にその手続きをする者がいなければ遺言の内容は具体的な形になったとは言えません。このような場合に、遺言執行者が登記などを行います。

しかし、遺言の内容によっては、その内容の実現について特段の手続を必要としないため、遺言執行者が不要となるケースもあります。たとえば、遺言書で「○年間は遺産の分割を禁止する」と書くことができますが、禁止するにあたって具体的な手続きは不要ですから、この場合は遺言執行者は不要です。

ただし、遺産分割の禁止だけを内容とする遺言書は一般的ではありませんし、通常は遺言書の中には財産を誰に相続させるかを書きますので、遺言執行者は原則的に必要となり、遺言書が残されていながら遺言執行者が不要なケースはほとんどないと言って良いでしょう。。

遺言執行者の選び方

それでは遺言執行者は誰がどのようにして選ぶのでしょうか。遺言執行者の選び方は大きく分けて2つあります。

- 遺言作成者が遺言書の中で予め指定する(生前に選ぶ)

- 相続開始後に相続人等の申立てにより家庭裁判所に選んでもらう(死後に選ぶ)

遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば誰でもなることができます。とくに弁護士や司法書士の資格を有していなくても大丈夫です。遺言者の相続人や受遺者を遺言執行者にすることもできます。遺言の執行自体が難しい内容でなければ、相続人や受遺者を遺言執行者に指定するケースは多いです。では、この2つの選任方法をもう少し詳しく見ていきましょう。

遺言書で選ぶ方法

遺言作成者は、自らが作る遺言書の中で遺言執行者を予め指定することができます。この遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類を問いません。

しかし遺言執行者を指定することは義務ではありません。遺言執行者を指定していない遺言も有効です。遺言執行者を指定しておくか否かは遺言者本人の自由です。

また、具体的に特定の人物を遺言執行者に指定しなくても、例えば「自分が死んだら、Aさんに遺言執行者を選んでほしい」というように、遺言執行者の選任を自分以外の第三者に委ねるようなやり方を遺言書に書いておくこともできます。この場合は、相続開始後にAさんが遺言執行者を選ぶことになります。そしてAさんが遺言執行者を選任したら、これを相続人に通知しなければなりません。以下にその根拠となる規定を掲げます。

第1006条

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。電子政府の総合窓口e-Gov

家庭裁判所で選ぶ方法

遺言執行者を遺言書で指定していないとき、あるいは、指定しているけれども既にその人が死亡して遺言執行者がいなくなっている等の場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

そのような事情を察知して家庭裁判所が職権で自動的に選任することはありませんから、「利害関係人」が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立ての手続をしなければなりません。「利害関係人」としては、相続人や受遺者、債権者などが考えられます。

通常は、申し立てをするにあたって作成する「申立書」の中に、「候補者」として、誰を遺言執行者に選任してほしいかを予め指定しておきます。候補者としては相続人や弁護士、司法書士等を記載することが多いです。候補者が必ず遺言執行者として裁判所に選任されるとは限りませんが、申立書に候補者が書いていなければ、例えば裁判所が有するリストの中から適当な弁護士等が裁判所の職権で選任されます。

遺言書で選ぶ場合・家庭裁判所で選ぶ場合の注意点

遺言書で予め遺言執行者に指定されていた場合も、家庭裁判所から遺言執行者に選ばれた場合も、選ばれた者はそれを引き受けなければならないという義務はありません。

遺言執行者を引き受けるか否かは自由です。辞退することは全く問題ありません。ですから、どちらの場合も予め遺言執行者になってもらいたい方に承諾を取り付けておいた方が良いでしょう(これを「予諾」と言います)。特に遺言書で指定する場合は、一方的に遺言執行者に指定しても相続開始後に拒否されることがありますから、遺言書を作成する時点でよく検討しておくべき課題と言えるでしょう。

遺言執行者の権限強化

遺言執行者をわざわざ選ぶメリットは、遺言の内容の実現化・諸手続きを遺言執行者に委ねることによって、遺言を適正かつ迅速に実現していくことにあると考えられています。

しかし、これまでの法律では、遺言執行者の立場が曖昧で遺言内容の迅速な実現化が妨げられるようなこともありました。今回の改正では極力そのような事が無いように条文が整備されています。

遺言執行者の権限とは

旧民法1015条には「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」という規定がありましたが、今回の改正で次のような内容に改められました。

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

文言としてはかなり変更がされているような印象を受けますが、実質的には変わっていません。旧法では「遺言執行者であることを示す」ことが書かれていませんが、改正法ではこれが要件となっています。

ですから、たとえば遺言執行者が金融機関に対して相続手続き等を行うにあたっては、遺言執行者であることを示したうえで相続手続き等をすることになります。しかし、この点は従来からそのように取り扱われていたので、改正による実質的な影響は感じられません。さらに次の規定も少し変更が加えられました。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺言執行者は、法律的な位置付けは「相続人の代理人」ですが、「代理人」というと本人(相続人)に利益なことを代わりにやってくれる人というイメージがあります。しかし、遺言の内容の中には、逆に相続人にとって不利益となる内容も含まれることもあり、その解釈に疑義がありました。

たとえば、遺言書に「遺産を相続人以外の愛人へ遺贈する」と書いてあれば、その内容は相続人にとっては不利益でしかなく、そのような不利益行為の代理を遺言執行者ができるのか、というケースで問題になりました。

改正法では、すでに説明した旧民法1015条から「代理人とみなす」という文言を削除しかつ改めて、「遺言の内容を実現するため」という言葉を本条文中に補うことによって、遺言執行者は必ずしも相続人にとって利益となる行為ばかりやるわけではない、ということを明確化しました。

つまり、遺言者の意思と相続人との利益が相反する遺言内容であっても、遺言執行者はあくまでも遺言者の意思に従って職務を行えばよいことが明文化されたのです。これは従来の裁判例や・学説上の多数説と同じです。遺言執行者は相続人から完全に独立した、遺言を実現するため機関となります。

さらに次の規定は新設規定です。

遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

改正により新設された規定ですが、これまでも同じ扱いであったものを明文化しただけです。遺言執行者は必ず選ばなければならないわけではありません。もし遺言執行者がいなければ、相続人が遺贈の履行をします。

反対に遺言執行者がいれば、遺贈の履行は遺言執行者だけが行うことができますから、相続人には遺贈の執行の権限がなくなります。

なお、遺言執行者は「遺贈の履行」を行うことができるわけですが、具体的に何ができるかは遺言の内容によって変わってきます。遺言書の中で遺言執行者に与えられた権限の範囲内のことに限ってできることになり、正に遺言の解釈の問題となります。

いずれにしても、遺言執行者がいるかいないかは相続人に対して重大な利害関係が及びますので、下で別途説明するように、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者はその旨を相続人へ通知する義務があります(改正民法1007条2項)。

遺言執行者に相続登記の申請権限(特定財産承継遺言とは)

例えば、父が遺言書の中で「私の自宅を息子Aに相続させる」と書いたとしましょう。遺言執行者も遺言書の中で指定しているものとします。その後、父が死亡し遺言の効力が生じた際、遺言執行者は自宅の名義変更ができるのでしょうか?

常識的に考えれば、正にそのような面倒な手続きを代わってやってもらうために遺言執行者をあらかじめ選んでおいたともいえるわけですから、当然遺言執行者は「できる」となるでしょう。ところが、これまでの法律によると「できない」が正解です。

なぜなら、相続は死亡と同時に権利が相続人に承継されるから、遺言執行者の出番はないはずだ、と考えるのです。大変分かりにくいです。

ところで、上記の例のように遺言書の中で「私の自宅(特定の財産)をAに相続させる(承継させる)」としているときは、登記手続き上は新しく所有者をAにするために「相続登記」を申請することになります。

上記で説明したように「相続」なのだから自宅は死亡と同時に当然にAに相続されるわけで、相続人Aが名義変更の手続きを行うべきであり、遺言執行者がやるものでは無い、というのが従来の考え方でした(最判平成7年1月24日、最判平成11年12月16日)。この大変分かりにくい考え方を改正法では次のように改めました。

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共有相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

先に掲げた「私の自宅をAに相続させる」という遺言は、本条が定義する「特定財産承継遺言」と言えます。従来の判例で、《「相続させる」旨の遺言》と便宜上称していたものです。

相続人Aに対して、私の自宅という特定の財産を相続させる遺言内容になっている為「特定財産承継遺言」の定義にぴったり合致します。従って、相続人Aに代わって、遺言執行者が単独でA名義にする相続登記手続を行うことができることになります。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)法務省民二68号令和元年6月27日法務省民事局長」の中でも、「不動産を目的とする特定財産承継遺言がされた場合に、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときを除き、単独で、法定代理人として、相続による権利の移転の登記を申請することができる」と明言しています。

しかし、特定財産承継遺言であるからと言って、相続人自らによる相続登記の手続きが禁じられたわけではありません。上記の例で言うと、遺言執行者ではなく相続人Aが自ら相続登記手続を行うことは何ら妨げられません。

なお、財産の一定割合、あるいはすべてを特定の相続人に取得させる旨の遺言(例えば「遺産の3分の1をAに相続させる」「全財産をAに相続させる」のような内容)は、特定財産承継遺言にはあたりません。これらは法律上は「相続分の指定」として扱われるため(二宮周平「家族法」新世社|2019年)、遺言執行者が単独でA名義に相続登記の手続きを行うことはできないと考えられます。

遺言執行者に預貯金の払戻・解約の権限も

今回の改正により法律上正式に、遺言執行者に預貯金の払戻・解約の権限も認められました。

特定財産承継遺言の対象財産が預貯金である場合(例えば「X銀行の普通預金1000万円はAに相続させる」という内容)は、遺言執行者は当然に預貯金の払戻しの請求や預貯金の解約の手続をすることができます。

当然にできるということは、特に遺言書の中で払い戻しや解約の権限を遺言執行者に与えるものと記載していなかったとしても、遺言執行者は権利を行使できるという意味です。

もちろん遺言書の中で、「払い戻しや解約の権限は与えないものとする」と別段の意思表示をしている場合は、これらの権利は有しません(改正民法1014条4項)。

いずれにしても、従来から実務上遺言執行者に預貯金の払戻し・解約権限を認める扱いが金融機関に浸透していましたので、改正による影響はほとんどありません。

また、遺言執行者に預貯金の解約権限が当然に与えられるのは、預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限られます(改正民法1014条3項ただし書)。例えば、「X銀行の普通預金1000万円のうち600万円をAに相続させる」という遺言がされた場合、遺言執行者は、X銀行の預金全体の解約はできないが、600万円だけの払い戻しはできるという意味です。

前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同行に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解除の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

さらに、遺言執行者が当然に解約・払戻ができるのは「預貯金債権」だけです。投資信託の受益権や有価証券に関する権利など預金以外の金融商品は対象外です。預金以外の金融資産について、遺言執行者が行使できる権利の内容は、もっぱら遺言にどのように定められているのか、という遺言の解釈の問題となります。専門家が関与して作成された遺言であれば、遺言執行者にこれらの権限を付与する旨の条項を設けてあるはずですから、遺言書の内容を確認してみてください。

なお、改正民法1014条3項は、特定財産承継遺言の場合に適用される規定ですから、通常の遺贈の場合は、遺言書の文中に遺言執行者に対して預金の払い戻し権限や預金の解約権限を与える権限が明記されていないと、原則的にはこれらの権限は有しないことになる為、注意が必要です。

遺言執行者は通知が必要に

改正法では、遺言執行者は就任後に遅滞なく相続人に対して通知をしなければなりません。改正前には規定はなかったのですが、上記のように遺言執行者の権限が強化されたこともあり、遺言執行者の有無は相続人にとって重大な利害関係を及ぼしますから、遺言執行者に通知が義務付けられました。

この通知により、相続人は遺言の内容や遺言執行者の存在を知ることになります。通知は遺言執行者から相続人に対してすることになっており、本条文によると受遺者に対しては必要がないと言えます。しかし、今後の相続手続きをスムーズに行うためには、受遺者に対しても通知はしておいた方が良いと考えます。

なお通知時期については、条文は「遅滞なく」としか規定していません。ですから具体的にいつまでに通知すべきかは事例によって異なると言えるでしょう。

しかし、遺言書の内容についてすでに手続きを開始しているにも関わらず、いつまでも通知を怠っていると、遺言執行者に課せられた義務を懈怠しているという理由で問題になりかねませんから、なるべく早い時期に通知をすべきと考えます。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

遺言執行の妨害について

相続人による遺言の執行を妨害するような行為があった場合について、改正法は条文を整備しました。

法改正前の取り扱い

法改正前は、遺言の執行の妨害について、以下の規定を置いていただけでした。

遺言執行者がいる場合には、相続人は遺産を勝手に処分するなどの妨害行為はできないと規定するだけで、仮に相続人がこれに違反した場合にどうなるかについては解釈に委ねられていました。

この点について、最高裁判所は、当該処分は無効(妨害行為をしても何ら効力は生じない)との判決を出しており、実務的にもそのように扱われていました(大判昭和5年6月16日、最判昭和62年4月23日)。しかし、この判例の通りに考えると次のような事例で問題が生じます。

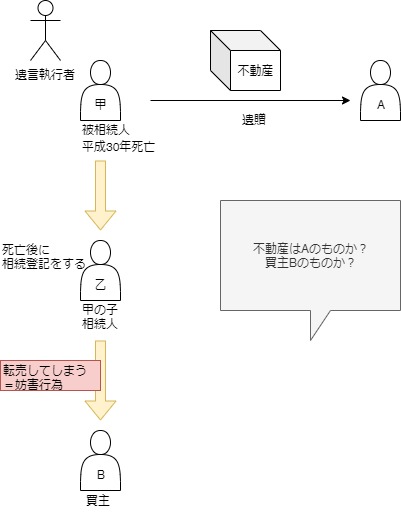

被相続人甲は遺言書の中で不動産をAに遺贈しています。遺言執行者も指定した上で平成30年に死亡しました。その後、まだ登記名義が被相続人甲にあることを良いことに、甲の子である乙が自分名義に相続登記をして、その後Bへ転売しました。相続人乙は正に遺言の執行を妨害する行為をしています。本来この不動産はAに遺贈されたものだからです。

妨害行為は無効ですから、なんら効力は生ぜず、従来の判例によるとBは不動産を取得できないことになります。しかしそれでは、Bはうかつに不動産を購入することもできません。

常識的に考えて、Bはわざわざ甲の遺言の有無を調査することはあり得ませんし、ましてや遺言の内容や遺言執行者の有無を知るはずもありません。それにもかかわらず、自分がした売買契約が無効になり不動産を取得できなくなるというのは筋が通らないでしょう。

法改正後の取り扱い

そこで、民法1013条に次の規定(2項)を新たに設け、追加しました(実際には3項も追加されていますがここでは省略します)。

前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

まず、遺言執行者がある場合に、相続人が遺言の内容に抵触する行為をした場合は無効であるという部分は、前記の最高裁判所の判例の結論をそのまま踏襲したものです。これに、通常遺言の内容を知りえない買主Bの取引の安全を図る観点から、例外を設けました。

具体的には、Bが遺言の内容を知らずに取引をしたのであれば、Bは保護されるべきなので、AとBは対抗関係となり、先に登記名義を取得した方が他方に優先します。。

この場合、Bは善意(事情を知らなければいい)であればよく、無過失までは要求されていません。つまり、Bがもう少し注意を払っていれば遺言の内容に気付くことができたとしても、BはAよりも先に登記を取得していれば権利を取得できるという意味です。

反対に、Bが遺言の内容を知ったうえで取引をしたのであれば、そのようなBを保護する必要性に乏しいため、Bは権利を取得できません。

いずれにしても、相続人でもない買主Bに、遺言の有無あるいはその内容に関する調査義務を負わせるのは相当でないとの趣旨でこのような新設規定が設けられました。

改正法により、仮に遺言の執行の妨害行為があっても、遺言の存在を知らないで取引をしたBのような者がいれば、Bは一定の限度で保護されるので、その反射的効果としてAは権利を失うことになります。この影響はかなり大きいと予想されます。

なお、遺言執行者がいるにもかかわらず相続人が相続不動産を売却することの可否について、別のページでより詳しく解説しています。こちらもぜひ一度お読みください。

■相続の遺言執行者が低額で不動産売却した時は【司法書士監修】

遺言執行者に関する改正法の施行時期

今回の相続法の改正が施行・スタートするのは、令和1年7月1日(施行日)です。しかし、今回紹介した遺言執行者に関する改正については次の2点に注意が必要です。

| ①遺言執行者の通知(1007条2項)、遺言執行者の権限(1012条) | 令和1年7月1日より前に相続が開始しても、遺言執行者が就任したのが施行日以後である場合は、改正法が適用される。したがって遺言執行者は通知義務を負い、遺贈の履行も遺言執行者のみが行う。 |

| ②特定財産承継遺言(1014条2項から4項) | 令和1年7月1日以後に相続が開始しても、遺言の作成日が施行日前であれば改正法は適用されない。この場合は遺言執行者は単独で登記等ができない。 |

特に②の特定財産承継遺言に関する規定は、遺言の作成日、遺言者の死亡日の両方が令和1年7月1日(施行日)以降でなければ適用になりませんので留意すべきでしょう。

遺言執行者の権限強化に相続人はどのように向き合うべきか

改正法により遺言執行者の権限が強化された、との説明が一般的にされ、これまでの説明でもそのように記載してきました。しかし、改正法は、遺言執行者の法的地位を明確にして条文を整備しただけで、これまでの解釈等を変更したものではありません。

したがって、相続人は従来通り遺言執行者に向き合っていけば足りますし、相続人の権利が以前よりも制限されるものでもありません。今後の取り扱いで注意すべきは、強いて言うならば特定財産承継遺言でしょうか。

特定財産承継遺言は、実務上とても多い遺言書の内容の1つです。今後は、この財産の名義変更手続きは、遺言執行者が当然に単独でできることになり、従来より遺言の執行がスムーズになります。

特に不動産に関する登記手続きはこれまでと大きく異なりますので、名義変更を依頼されるときは、相続手続きに強い司法書士事務所を選択された方が良いでしょう。

無料相談を受け付けています

私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

このページでは、「遺言執行者の権限強化(特定財産承継遺言)|相続法の改正」についてお話ししました。

遺言執行者の役割や、選び方、遺言執行者に関する民法の改正点はお分かりいただけたでしょうか。私たちは、遺言作成者より指定されて遺言執行者になることもありますし、家庭裁判所から選任されて遺言執行者になることもあります。

遺言執行の手続きをこれから始めるにはどうすればよいのか、特定財産承継遺言の登記手続きは誰に頼めばよいのか、費用はいくら位かかるのか、どの位の期間で完了するのか、様々な疑問があることと思います。

専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。

毎週土曜日に無料相談を受け付けていますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。

お電話(代表042-324-0868)か、予約フォームより受け付けています。

東京司法書士会会員

令和4年度東京法務局長表彰受賞

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(法務大臣認定司法書士)

公益社団法人成年後見リーガルサポート東京支部会員

家庭裁判所「後見人・後見監督人候補者名簿」に登載済み

公益財団法人東京都中小企業振興公社「ワンストップ総合相談窓口」相談員

公益財団法人東京都中小企業振興公社「専門家派遣事業支援専門家」登録